The devil is in the details or 神は細部に宿る

Type& 2023 の Session 2「The devil is in the details./神は細部に宿る」では、同志社女子大学教授でデザイナーの髙木毬子氏と Monotype シニア・タイプデザイナーの土井遼太が登壇。イギリス・レディング大学の大学院留学時の同級生同士ということで、土井が髙木氏に質問する形でセッションが進められました。

このセッションのタイトル「神は細部に宿る」の英訳では、なぜ「God」ではなく、「Devil」が使われているかという土井の質問からスタートしました。英語で「God」というと、(神のように)完璧なものを指しているような気がすると髙木氏。ドイツ語では「Der Teufel liegt im Detail」という表現方法があり Teufel が Devil と訳されます。デザインやアートの作品は、完璧を追求して作り続けても完璧にはならないような気がしたので、God ではなく、Devil を使ったそうです。細部まで完璧に作ろうとしても、完成するとどこかに反省点があり、作品制作は常に自分との闘いであると髙木氏は言います。

[Session 2 のトピックスについて]

Session 2 の事前打ち合わせでは、紹介するトピックスが数多く挙げられたのですが、最終的に以下のトピックスに絞られました。

1. 字下げ

2. イタリック、オブリーク、斜体

3. 欧文? ドイツ語≠英語

4. 書体の組み合わせ

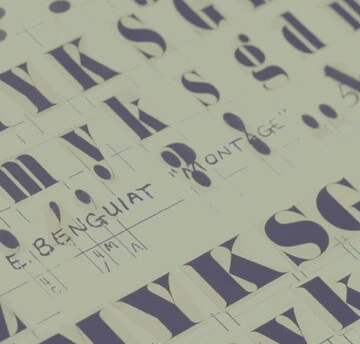

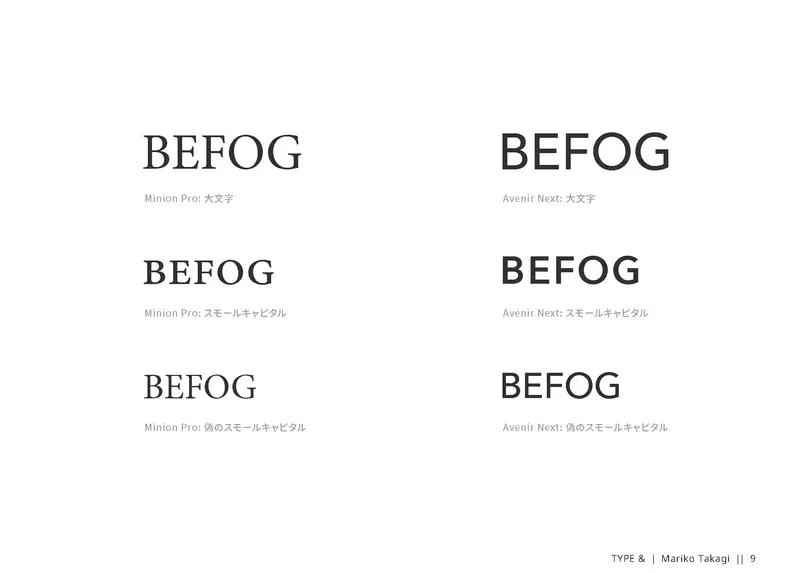

最初のスライドで、Minion Pro と Avenir Next の正しいスモールキャップと偽のスモールキャップの例を比較。スモールキャップとは、小文字 x とほぼ同じ高さに作られた大文字で、文字の太さが細くならないように調整された文字のことです。スライドの図では上から2つ目が正しいスモールキャップ、3つ目はただ縮小しただけで線が細くなってしまっているフェイクでした。

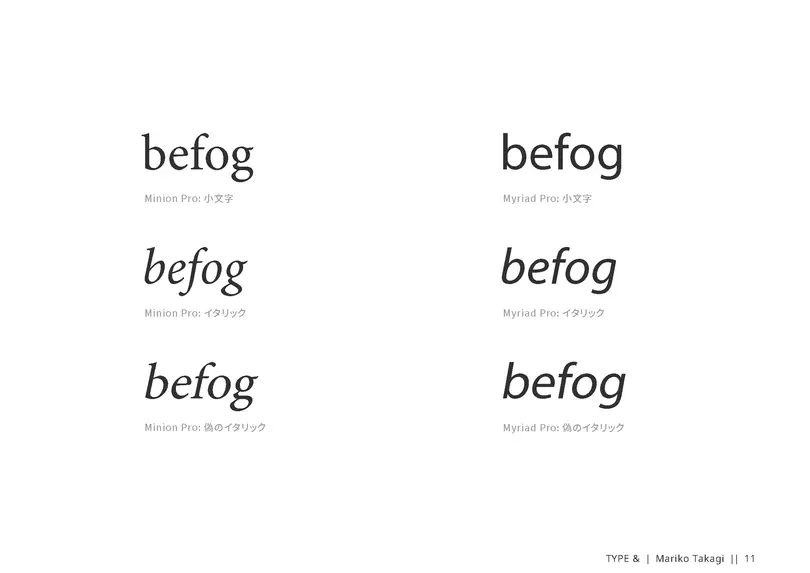

同じことはイタリックにも言えます。イタリックは、正体をただ傾けたものではなく、正体とは別の書体として作られたもの。組版ソフトで機械的に10度傾けただけでは文字の形がゆがんでしまい、正しいイタリックではありません。例えば、スライドの図の Minion では、正しいイタリックでは小文字 f のディセンダーが下に伸びていますが、偽のイタリックは正体を傾けただけの形をしていることがわかります。正しいイタリックが使われていないと、文章を読んだときに一目で違和感を感じると髙木氏は言います。

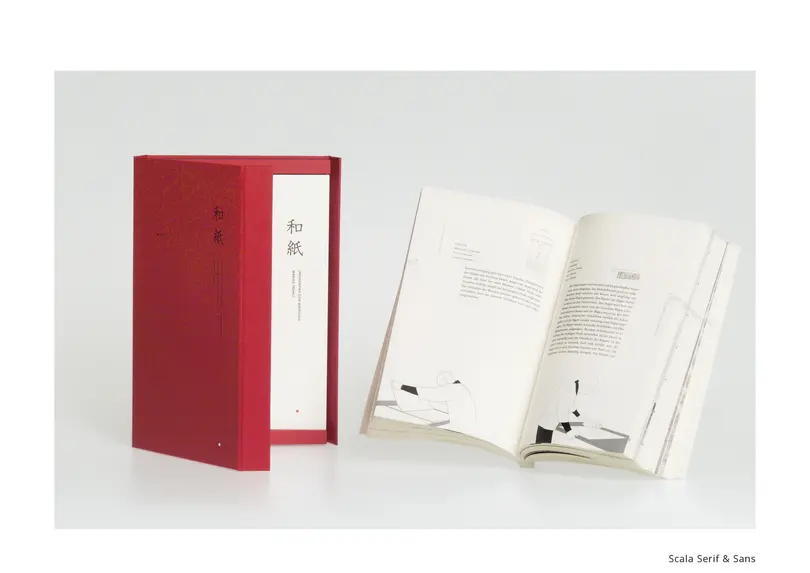

[手漉き和紙:日本の伝統工芸(2001/2003)]

ここからは髙木氏がご自身で執筆、デザイン、組版を手がけた書籍を書画カメラで映しながら解説していきました。

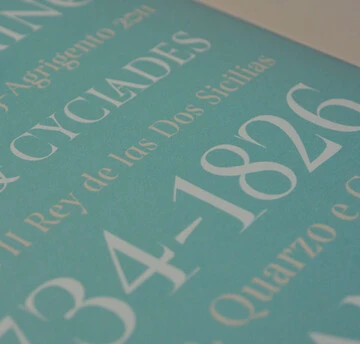

『手漉き和紙:日本の伝統工芸(2001/2003)』は、髙木氏が大学生の時に作った手漉き和紙の本。一冊は手すき和紙の文化的な背景について語られた本、もう一冊はサンプル帳が収められています。本文書体には、Scala Serif と Scala Sans を使用。この2つの書体は、アセンダーやディセンダーが統一されており、両方の書体を一緒に使っても統一感があり、安心して使えるそうです。Scala は Garamond のような読みやすさがありつつ、モダンな書体でもあると髙木氏は述べました。

この本の中では、1つの段落の中で話が少し変わる時には、小さめのインデント(字下げ)が使われ、大きく変わる場合には、グリッドを一段下げた大きなインデントを使用。段落を区切ることで読みやすく、読んでいて飽きないように工夫されています。日本では、インデントをそれほど大きく入れない例をよく見かけるそうですが、ページの1行目にインデント・字下げが入る時、個人的にははっきりしないように思えると髙木氏は言います。

[Formen der visuellen Begegnung zwischen Japan und dem Westen – Vom klassischen Japonismus zur zeitgenössischen Typographie]

これは、髙木氏が書いた博士論文をご自身で文字組みして本にしたもの。かなりインデントをしっかり入れて、段落が切り替わるのをわかるようにしたそうです。一般的なインデントの深さをどのくらい入れるかについての決まった正解はありませんが、自分が読者として体験したり、本をデザインしたりする時に適切だと思う量のインデントを入れるとよいと髙木氏は言います。

別の人の文章を引用した場合には、グリッド1段分、外側から組み始めて、引用文であることがわかるように表示。

この論文では、Yoga Sans と Yoga Serif を使用。セリフとサンセリフがある書体の中から文字の形がはっきりとして読みやすい書体を選んだとのこと。文字が小さくなっても存在が薄くならない書体で、スモールキャップやイタリックも揃っていることを条件に書体を選んだそうです。

小さい文字でも読みやすいフォントの特徴を聞かれると、「一文字一文字の文字の形がはっきりしていること」と髙木氏は答えます。例えば、小文字の a ならば、カウンターが1つの「a」ではなく、カウンターが2つある「a」の方が読みやすく、読み間違いも少ないそうです。例えば、小文字の g であれば、カウンターが1つの「g」よりも2つある「g」の方が読みやすいと述べました。

また、ドイツ語の文章を組む時は、ある程度、アセンダーやディセンダーがしっかりある書体の方が落ち着くと髙木氏。

髙木氏が使う書体を決める時は、同じ文章をいろいろな書体で組んで比較するそうです。「どの書体が今回の文章にふさわしいか?」「どの書体のスペーシングがしっかりと設定されているか?」をチェックするとのことでした。

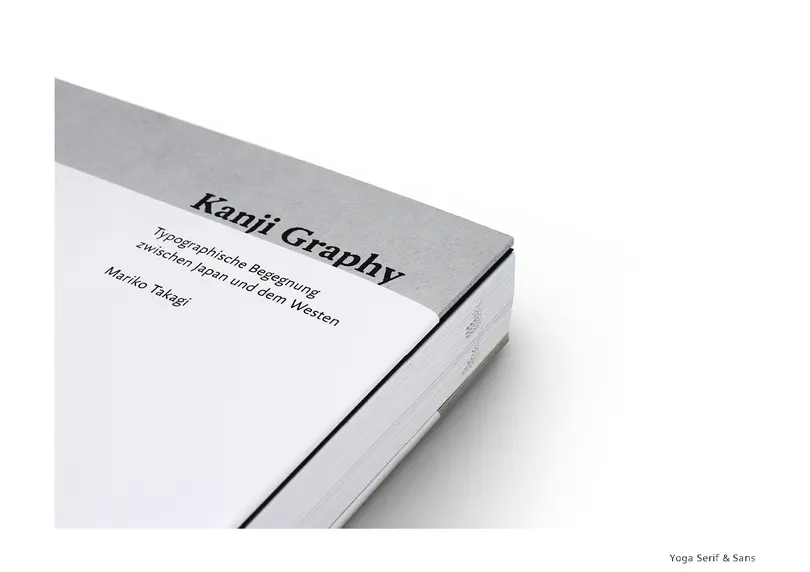

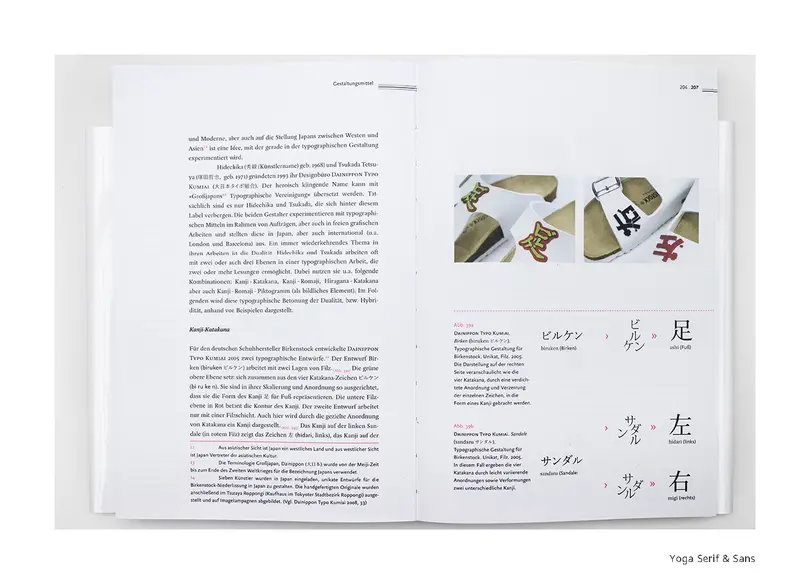

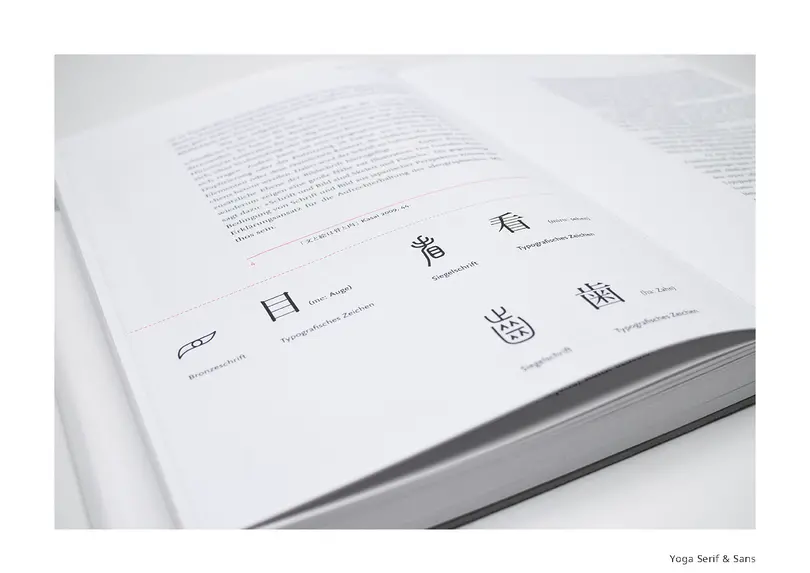

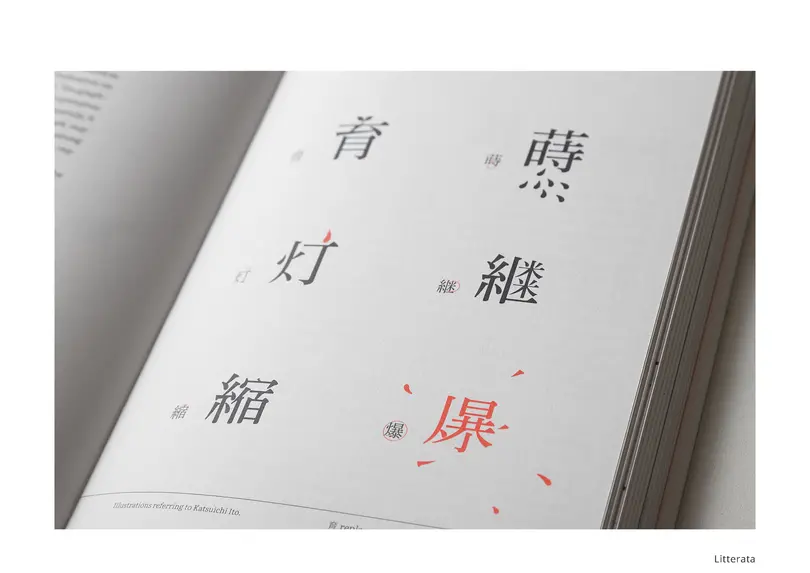

[Kanji Graphy]

『Kanji Graphy』は、日本のタイポグラフィの可能性を伝える本で、博士論文の延長線でもあるため、ここでも書体は Yoga Sans を使用。見出しをイタリックで組み、本文にはかなり強いインデントを入れたり、注釈を入れたりしており、脚注もあるので、使い分けの方法を考えたそうです。

髙木氏は論文を書いている時から、どんな書体を使って、どんなふうに組むかを考えていると言います。論文を書き終えて、それを組むための書体を購入することが自分へのご褒美なのだとか。気になっているテーマで論文を書き、それをデザインして、本にすることを続けていますが、まだまだ作りたい本がたくさんあると髙木氏は語ります。

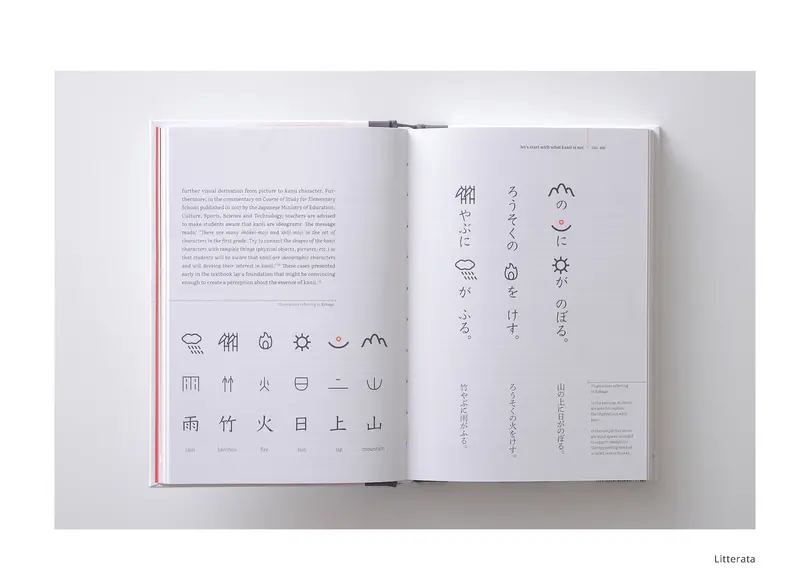

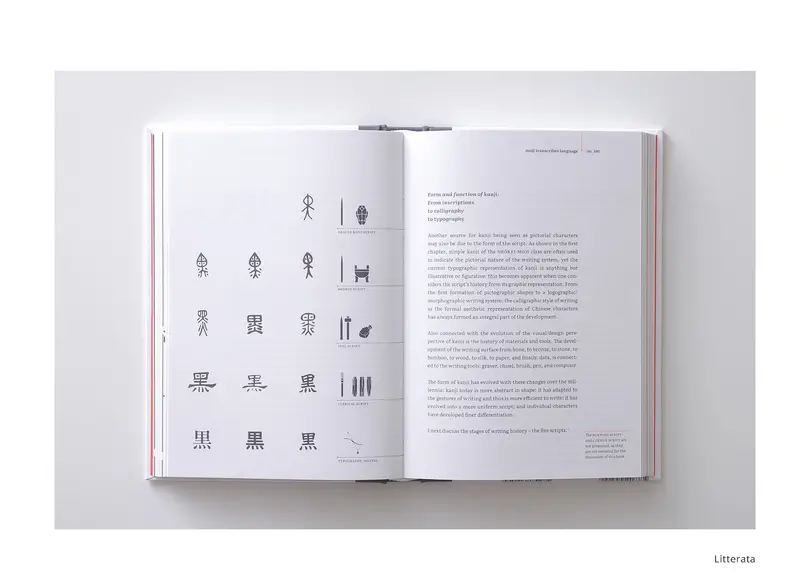

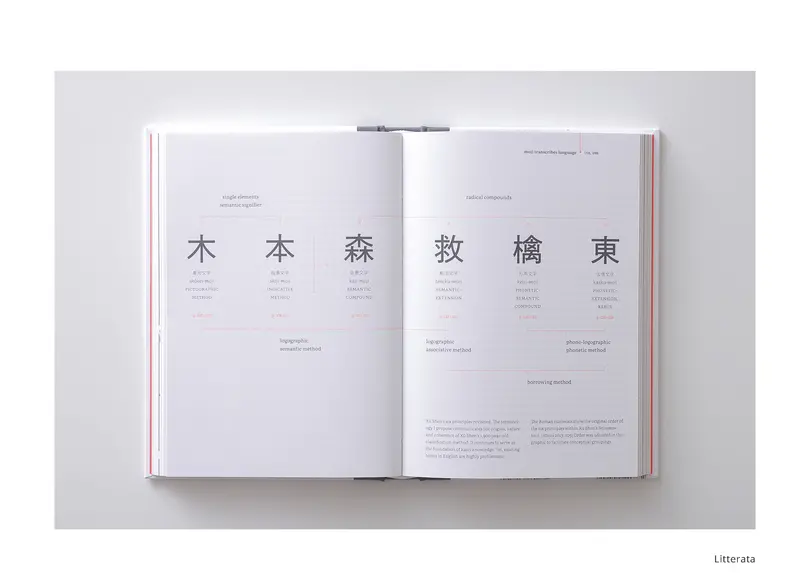

[e/moji graphy]

「なぜ漢字は表語文字として位置付けるべきなのか?」について解説した『e/moji graphy』。この本では、中ページに入れた脚注と章の最後に入れた脚注で組み方が異なります。丸印で示したのが中ページに入れた脚注で、数字で示したのが章の最後に入れた脚注です。学術的なテーマですが、漢字の知識がない人でも読めると髙木氏は言います。

この本では、Type Together の Literata いう書体を使用。もともとは電子書籍用に作られた書体ですが、文章を組んでみたら、髙木氏が求めている雰囲気とあっていたと言います。本文サイズ以外に大きな見出しとして使うこともでき、ウェイト数が多いため、使い分けがしやすい書体です。

書体を選ぶときにイタリックの形は必ずチェックすると髙木氏。書体によってはイタリックの線がかなり細く、文章を組んだ時にイタリックの部分だけ弱く見えてしまうことがあるからだそうです。そのような場合、以前はイタリックだけ別の書体を使っていたそうですが、現在はローマン体(正体)とイタリックの太さが同じ別の書体を探すとのことでした。

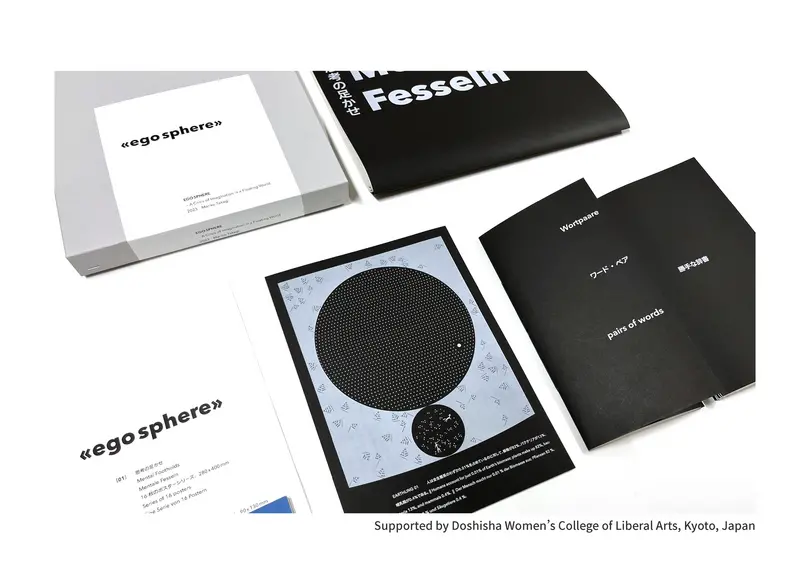

[思考の足かせ Mentale Fesseln]

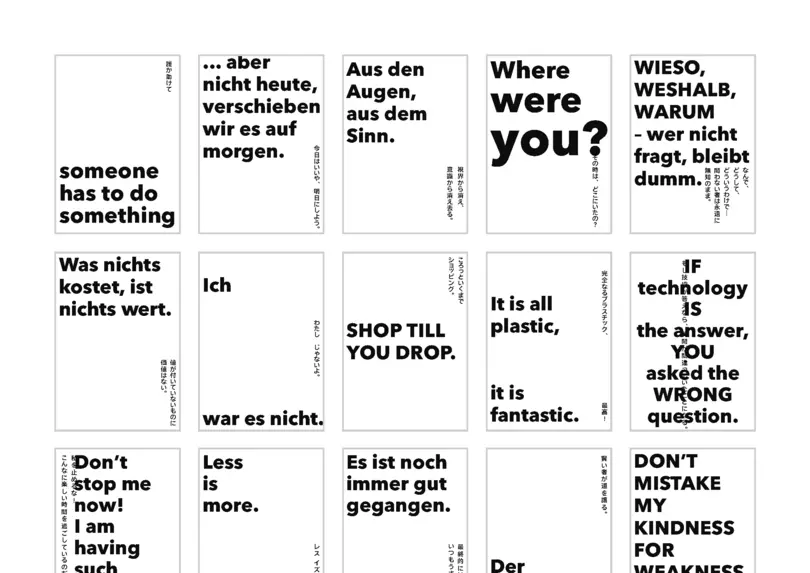

Shorai Sans(Avenir Nextにあわせて作られたMonotypeの和文書体)を使用した『思考の足かせ Mentale Fesseln』というアーティストブック。文章を読ませたい時には、Avenir を使っていたそうです。同じジオメトリックサンセリフである Futura は、文字や表現で遊ぶ時にはとても使いやすいが、文字を読むためのフォントではないと思う、と髙木氏。

この本は、自分の意見をしっかり述べるような環境問題に関する本だったので、Shorai Sans と Avenir Next を使用。なるべく感情を出さず、客観的な印象になる書体ということで選んだそうです。ドイツ語、英語、日本語で文章を組めて、本文の他にポスターでメッセージ性のある文章が組める書体を探した結果、Shorai Sans が採用されたということでした。

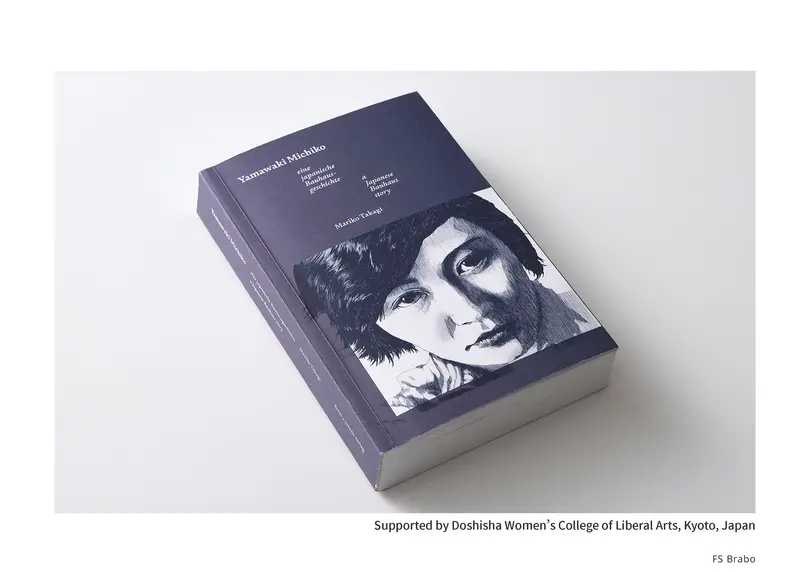

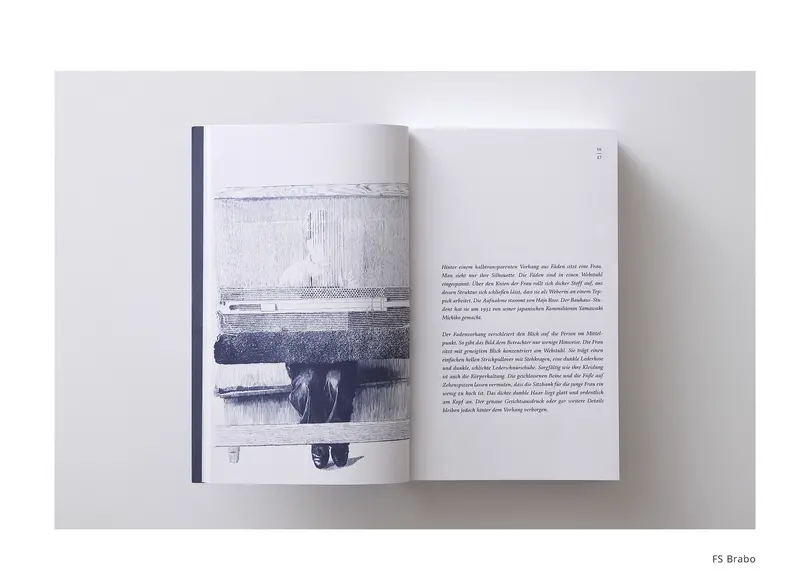

[Yamawaki Michiko – a Japanese Bauhaus story 『山脇道子:一つのバウハウス物語』]

『山脇道子:一つのバウハウス物語』は、ドイツの美術学校バウハウスを卒業した山脇道子という日本人女性について書かれた本。2019年のバウハウス百年祭に向けて出版されました。バウハウスの本は客観的なデザイン史として書かれる本が多いのですが、髙木氏はこの本を小説感覚で読んでほしかったと言います。山脇道子は長い生涯で日本や世界の変化を見てきた人なので、読者がタイムスリップして違う時代や違う文化に触れているような面白さを感じてほしいと考えたそうです。

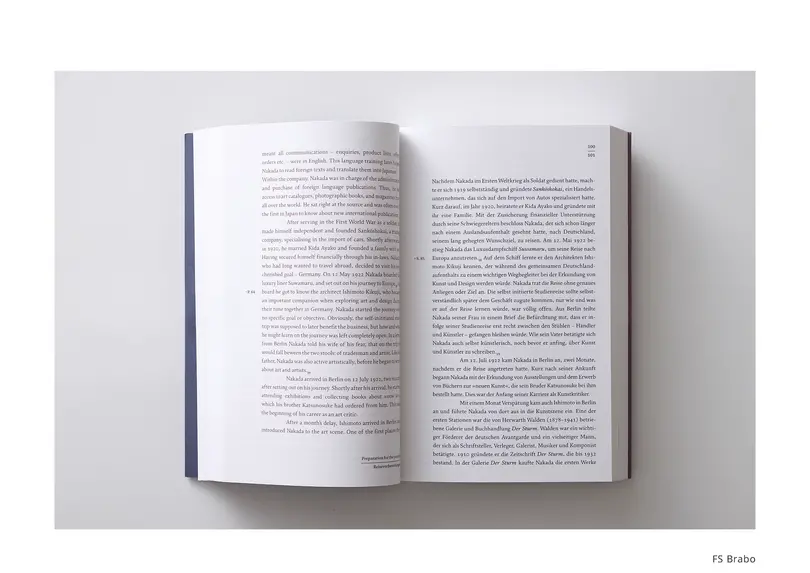

本文は、英語とドイツ語の2言語で書かれており、途中に引用部分として日本語の文章がそのまま挿入されています。左ページの紫の文字が英語、右ページの青い文字がドイツ語です。ドイツ語の場合、英語よりも文章が長くなってしまうため、気づかない程度に、ドイツ語のページの行長を英語よりも長くしたと言います。

英語とドイツ語のバイリンガルの本の場合、ほとんどの読者は片方の言語だけ読むため、本の前後で言語を区切ると、本の半分が不要であるように思えるかもしれません。逆に左右のページで言語を区切るとページを次々とめくって読み進めることができます。本を読んでいるときに、ページがなかなか進まないことはありますが、この本は片方のページしか使っていないので、1ページ読んだら2ページ進む計算です。

本文には、FS Brabo という書体を使用。あまり主張が強すぎず、それでも個性を持っているところが気に入ったとのこと。長い文章を組むときは、文字の形があまり目立たない方がよく、読んでいて気にならない書体を選んだそうです。

新しい書体をどのようにして探しているのか、髙木氏に尋ねたところ、学生や若手デザイナーであった当時は、ドイツのフランクフルトとライプチヒで行われているブックフェアに行って、ドイツブックザイン財団のブースでいろいろな本を見ていたとのこと。ライプチヒでは毎年、ブックデザインの国際コンクールが行われており、優勝しなかった本も含めて国内外から様々な本が集められます。コンクールに出された本が出展されます。1冊1冊にコンテストへ応募した用紙が挟まれていて、そこに使用書体なども記載されているため、それらをチェックしていたそうです。ブックフェア期間中は一日中、会場にいて、気になる本があれば、その本で使われている書体をメモしていたという髙木氏。それらの経験や熱意が髙木氏のブックデザインの下地になっていると感じたセッションでした。

Type& 2023 Session 1「フォントかるた」的 欧文フォントの楽しみ方 のレポートを見る。

Type& に関するお問い合わせはこちらからお願いします。