日本経済新聞社がグループ推奨書体として「たづがね角ゴシック」を選定。

日本経済新聞社は、 『日本経済新聞』を軸に、出版・放送などのグループ企業を保有する複合メディア企業です。

グローバル経済が激動する中、日本経済新聞社もまた大きな変革を遂げる時が来ました。

2015年の英フィナンシャル・タイムズの買収です。グローバルな経済メディアグループとして市場や顧客に提供できる価値とは、 また、 それを表現する 「ブランド」の在り方とは。両社独自の企業アイデンティティの融合、そして一貫したブランドの構築への取り組みが急務となりました。

「リブランディング」という転換期を迎え、長期視点で根底から企業「あるべき姿」を検討するなか、フォのント(書体)が企業の声を適切に可視化する重要な要素であるとして、改めて企業グループ書体の制定へと着手。日本経済新聞社の歴史と品格を保ち、さらにはメディアとしての信頼感、質の高さ、挑戦と革新を続けるイノベーティブな社風を具現化するフォントとして「たづがね角ゴシック」はグループの推奨書体に選定されました。

企業グループ書体としての採用には、読みやすさという機能面だけではなく、手書き文字としての人間的な柔らかさと、伝統的で安定感のあるゴシック体のスタイルを併せ持つ、可読性と汎用性に優れた書体というポイントが高い評価を得ることとなりました。

また、日経がデジタル市場へ躍進を進めるなか、次世代メディアへ展開することを見据え開発された「たづがね」は、高機能書体としての高い能力を発揮しています。

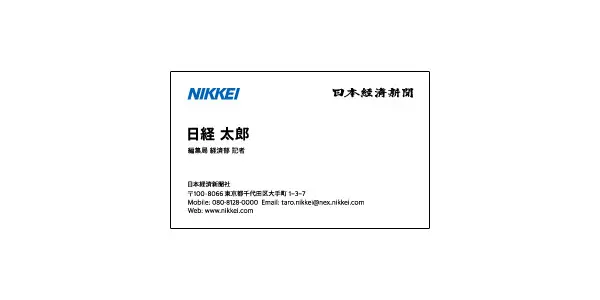

名刺での使用例

たづがね角ゴシックを採用したことにより、日本経済新聞社は革新を続ける伝統メディアとしてのアイデンティティをどのように可視化し維持するかという課題をクリアし、デジタル市場を見据えたブランド構築をスピーディーに展開しています。

※本資料に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。本資料の一部または全部の無断転載を禁止します。 本資料の内容は予告なく変更される場合がございます。本資料の日本語フォントは「たづがね ®角ゴシック」を使用しております。

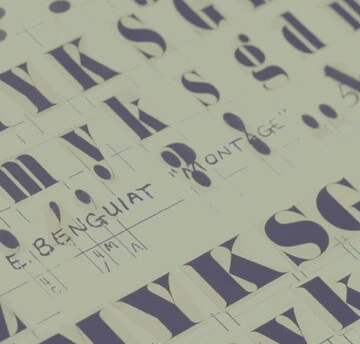

小林章(こばやし・あきら)

小林章

欧文書体の国際コンペティションで2度のグランプリを獲得して 2001 年よりドイツ在住。有名な書体デザイナーであるヘルマン・ツァップ氏やアドリアン・フルティガー氏との共同での書体開発のほか、Monotype日本デザインチームが開発して2017年に発表された同社初の日本語書体「たづがね角ゴシック」のディレクションを担当した。欧米、アジアを中心に講演やワークショップを行うほか、世界的なコンテストの審査員も務める。2022年にType Directors ClubのTDCメダルを受賞。

土井遼太(どい・りょうた)

土井遼太

東京藝術大学デザイン科を卒業後、英国レディング大学書体デザインコースで修士号を取得。2015年よりタイプデザイナーとしてMonotypeに在籍し、企業制定書体の開発や、書体選定をはじめとしたコンサルティングを行う。また、たづがね角ゴシックの制作メンバーとして、ファミリー展開やCJK(中日韓)言語に対応した字種拡張にも携わる。最近では、大学での講義や国際カンファレンスでの登壇を通じ、国内外に向けて書体についての発信をしている。